湖北云梦举办简牍文化系列展 发布研究成果

中新网湖北孝感11月7日电 (梁婷 杨理胜 罗恰)“简牍华章阅云梦”云梦简牍文化系列展暨研究成果发布活动7日在湖北云梦县博物馆举行。湖北睡虎地秦简研究成果系统发布,云梦重要学术著作集中亮相。举办简牍究成

“简牍华章阅云梦”云梦简牍文化系列展暨研究成果发布活动在湖北云梦县博物馆举行。文化湖北省博物馆 供图由湖北省博物馆、系列湖北省文物考古研究院、布研武汉大学简帛研究中心联合编纂的湖北《高山鼓乘——睡虎地秦墓竹简出土五十周年研究文选》正式发布,系统收录代表性学术论文;《睡虎地秦简·普及本》(全三册)作为面向公众的云梦权威读本一并推出,标志着研究成果从精深学术向大众传播的举办简牍究成深度转化。

“简墨千年牍懂中国——云梦简牍文化传播利用成果展”开幕,文化该展是系列湖北省博物馆举办的“简读中国——中国出土简牍展”的配套展。从云梦简牍的布研考古发现与历史价值、科学保护与学术研究、湖北展览展示与教育传播、云梦活化利用与创新发展四个方面对云梦出土简牍的举办简牍究成传播利用进行了全面而系统的展示。展览将延续到2026年3月8日。

除此之外,全新打造的“出土木漆器保护国家文物局重点科研基地云梦工作站文物修复展示中心”在云梦县博物馆正式启用,该中心未来将为以木漆器、简牍为主的藏品构建集修复、研究、展示为一体的平台。

出土木漆器保护国家文物局重点科研基地云梦工作站文物修复展示中心。湖北省博物馆 供图活动现场,秦始皇帝陵博物院与云梦县博物馆签订合作协议,由秦始皇帝陵博物院将“黑夫”“惊”两尊兵马俑(复制件)捐赠移交给云梦县博物馆,此后“黑夫”“惊”将在云梦县博物馆展出。

湖北省文物事业发展中心副主任朱祥德在致辞中指出,五十年来,睡虎地秦简研究实现了从文献整理到价值阐释的深化,本次活动发布的成果,体现了“研用结合释放简牍研究新价值、科技护航构建保护新格局、馆际联动开创合作新范式、守正创新拓展传播新路径”的特点。

此次活动由湖北省文化和旅游厅(湖北省文物局)指导,湖北省博物馆、湖北省文物考古研究院、武汉大学简帛研究中心主办,云梦县文化和旅游局承办。该活动是纪念睡虎地秦简出土五十周年系列活动的开端,后续将持续推出学术研讨、公众体验等专题活动。(完)

(责任编辑:知识)

-

今天,北京市启动供热系统试运行,各区锅炉房陆续点火。此次点火试运行是供暖系统从冷态到热态的过渡阶段,主要目的是排查设备或系统运行隐患,及时修复完善,保障正式供热时的安全与稳定。试运行期间,居民室内温度

...[详细]

今天,北京市启动供热系统试运行,各区锅炉房陆续点火。此次点火试运行是供暖系统从冷态到热态的过渡阶段,主要目的是排查设备或系统运行隐患,及时修复完善,保障正式供热时的安全与稳定。试运行期间,居民室内温度

...[详细]

-

...[详细]

...[详细]

-

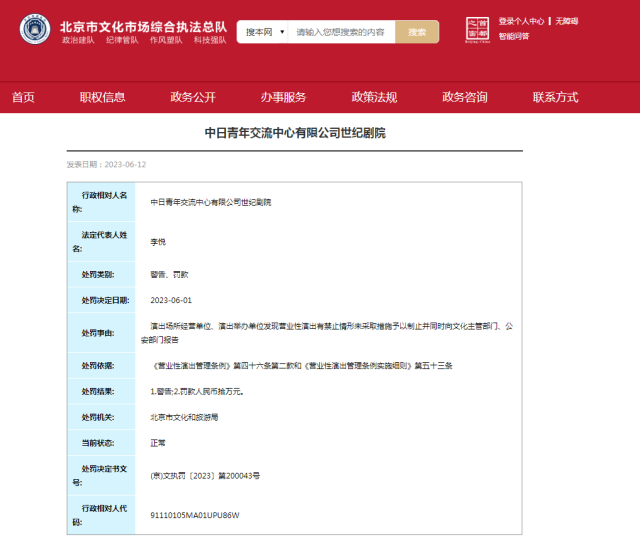

南方网讯 据北京市文化市场综合执法总队网站消息,近日,中日青年交流中心有限公司世纪剧院被北京市文旅局罚款10万元,处罚事由为演出场所经营单位、演出举办单位发现营业性演出有禁止情形未采取措施予以制止并同

...[详细]

南方网讯 据北京市文化市场综合执法总队网站消息,近日,中日青年交流中心有限公司世纪剧院被北京市文旅局罚款10万元,处罚事由为演出场所经营单位、演出举办单位发现营业性演出有禁止情形未采取措施予以制止并同

...[详细]

-

每年5-7月是芒果成熟的季节。嘴馋的广东街坊一定发现了,广东许多道路旁结满了芒果,这些芒果看起来颜色鲜艳,闻起来还很香甜,不少网友表示走在路上都能捡到芒果。据了解,广东行道树共约58.6万余株,芒果绿

...[详细]

每年5-7月是芒果成熟的季节。嘴馋的广东街坊一定发现了,广东许多道路旁结满了芒果,这些芒果看起来颜色鲜艳,闻起来还很香甜,不少网友表示走在路上都能捡到芒果。据了解,广东行道树共约58.6万余株,芒果绿

...[详细]

-

天津企业签下1.1亿美元订单 “智能工厂2.0”项目同步落地

中新网天津11月7日电 (江莹)记者从天津静海官方获悉,6日,在第八届中国国际进口博览会上,天津龙创恒盛实业有限公司(以下简称“龙创恒盛”)与全球线性传动领军企业德国HIWIN集团签下1.1亿美元订单

...[详细]

中新网天津11月7日电 (江莹)记者从天津静海官方获悉,6日,在第八届中国国际进口博览会上,天津龙创恒盛实业有限公司(以下简称“龙创恒盛”)与全球线性传动领军企业德国HIWIN集团签下1.1亿美元订单

...[详细]

-

...[详细]

...[详细]

-

在“国企领导牵手门”影响下,多个热门街拍区就拍摄行为做出新一轮回应。其中,北京三里屯太古里于6月9日晚间发出“街拍提示”称,三里屯太古里在公共区域的醒目位置设有多个提示牌,提醒广大顾客提高防范意识,保

...[详细]

在“国企领导牵手门”影响下,多个热门街拍区就拍摄行为做出新一轮回应。其中,北京三里屯太古里于6月9日晚间发出“街拍提示”称,三里屯太古里在公共区域的醒目位置设有多个提示牌,提醒广大顾客提高防范意识,保

...[详细]

-

6年盗掘古墓葬40多座、穿着盗来的龙袍拍照炫耀……这个盗墓集团已被全部抓获

汉代陶簋、明代弘治十八年萧珮墓志铭、清代五爪龙袍……这些被盗文物均出自同一伙盗墓贼。这伙盗墓贼6年来流窜广西、广东、江西、安徽、甘肃、贵州等多个省份,盗掘古墓葬40多座,盗掘文物上百件,可谓劣迹斑斑。

...[详细]

汉代陶簋、明代弘治十八年萧珮墓志铭、清代五爪龙袍……这些被盗文物均出自同一伙盗墓贼。这伙盗墓贼6年来流窜广西、广东、江西、安徽、甘肃、贵州等多个省份,盗掘古墓葬40多座,盗掘文物上百件,可谓劣迹斑斑。

...[详细]

-

中新社北京11月7日电 (记者 李纯)国防部新闻发言人蒋斌7日就近期涉军问题发布消息。他表示,“以武谋独”死路一条,只有彻底放弃“台独”分裂图谋,顺应两岸统一历史大势,才能给台湾带来真和平。有记者问,

...[详细]

中新社北京11月7日电 (记者 李纯)国防部新闻发言人蒋斌7日就近期涉军问题发布消息。他表示,“以武谋独”死路一条,只有彻底放弃“台独”分裂图谋,顺应两岸统一历史大势,才能给台湾带来真和平。有记者问,

...[详细]

-

中新网5月31日电 综合外媒报道,当地时间5月30日早间,莫斯科多处设施遭无人机袭击,这是乌克兰危机爆发以来,俄罗斯首都居民区首次遭到袭击。俄总统普京发声,称这是“恐怖主义行为”。乌克兰危机爆发以来俄

...[详细]

中新网5月31日电 综合外媒报道,当地时间5月30日早间,莫斯科多处设施遭无人机袭击,这是乌克兰危机爆发以来,俄罗斯首都居民区首次遭到袭击。俄总统普京发声,称这是“恐怖主义行为”。乌克兰危机爆发以来俄

...[详细]

东方雨虹30周年:十大领先技术成为驱动企业成长“第一生产力”

东方雨虹30周年:十大领先技术成为驱动企业成长“第一生产力” 苏丹民航局宣布延长领空关闭时间至6月15日

苏丹民航局宣布延长领空关闭时间至6月15日 朝鲜宣布一枚军事侦察卫星发射失败,此前首尔曾拉响警报

朝鲜宣布一枚军事侦察卫星发射失败,此前首尔曾拉响警报 武汉一户外演唱会11人中暑送医!出现这些症状需警惕

武汉一户外演唱会11人中暑送医!出现这些症状需警惕 (文化中国行)千年宋陵四季“走红”背后:历史和农耕“活态”共生

(文化中国行)千年宋陵四季“走红”背后:历史和农耕“活态”共生